Sur cette page

- Introduction du thème

- Indicateur : superficie forestière récoltée

- Indicateur : régénération forestière

- Indicateur : volume récolté par rapport à l’approvisionnement en bois durable

- Sources et informations

Introduction du thèmeNote de bas de page 1

L’aménagement forestier durable (AFD) vise à maintenir et à accroître les avantages écologiques, sociaux et économiques des forêts afin de garantir leur disponibilité pour les générations actuelles et futures. Le Canada adhère à ces principes dans l’aménagement de ses forêts. En 2022, environ 669 000 ha de forêts ont été récoltés au Canada, soit environ 0,2 % de la superficie forestière totale. Au cours de la dernière décennie, le pourcentage récolté a toujours été inférieur à 0,4 % de la superficie forestière aménagée.

Propriété et gestion des forêts du Canada

Près de 90 % des forêts du Canada sont de propriété publique, et elles sont gérées par les gouvernements provinciaux ou territoriaux dans le cadre de leurs législations forestières respectives. Ces forêts sont régies par diverses réglementations et politiques qui s’alignent sur les principes de l’AFD, notamment par l’intermédiaire de plans d’aménagement écosystémiques.

Déterminer les volumes récoltés

L’aménagement forestier est un effort pluridisciplinaire impliquant des relevés au sol, la télédétection et des modèles de croissance pour évaluer la composition, l’âge, la structure et les taux de croissance des forêts. Ces informations sont utilisées pour mesurer le volume durable de bois qui peut être récolté tout en préservant les fonctions de l’écosystème comme la séquestration du carbone et les habitats de la faune. Des recherches sont en cours pour élaborer des cadres d’inventaire forestier continu, qui visent à développer l’inventaire actuel sur la base des plus récentes technologies de télédétection. Les scientifiques incorporent également des facteurs climatiques dans les modèles de croissance afin de mieux comprendre et d’évaluer les effets du climat sur la croissance des forêts.

Plans et stratégies d’aménagement forestier

Les plans d’aménagement forestier définissent les conditions actuelles et souhaitées des terres forestières, ainsi que les stratégies permettant d’atteindre les objectifs d’aménagement durable, en tenant compte de la biodiversité, des changements climatiques et des perturbations naturelles comme les épidémies de ravageurs et les feux de forêt. Les plans d’aménagement forestier sont élaborés par des forestiers professionnels agréés, en conformité avec les lois et règlements de chaque province et territoire. Le processus de planification prévoit la consultation des peuples autochtones et des parties prenantes, en intégrant de plus en plus le savoir autochtone et les pratiques traditionnelles dans la prise de décision.

Défis et possibilités liés aux changements climatiques

Les forêts canadiennes sont confrontées à d’importants défis liés aux changements climatiques mondiaux. Ces changements climatiques influent sur la capacité de certaines espèces d’arbres à se régénérer et modifient les écosystèmes forestiers. Cependant, ils ont aussi pour effet de rendre les forêts canadiennes plus favorables à l’établissement de certaines espèces d’arbres comme le chêne blanc, dont les aires de répartition actuelles ne s’étendent pas encore aussi loin vers le nord. Des scénarios de migration assistée sont élaborés et mis à l’essai pour déplacer des espèces d’arbres de leur climat d’origine vers de nouvelles zones qui devraient présenter des conditions similaires à l’avenir, dans le but de préserver les fonctions, la productivité et la santé des écosystèmes.

Améliorer la productivité et l’adaptation des forêts

Selon les secteurs, la régénération naturelle est généralement prioritaire et joue un rôle important dans le renouvellement des forêts. En plus de l’aménagement des forêts visant à favoriser la régénération naturelle, la plantation de nouveaux arbres permet souvent d’accroître la productivité grâce à des programmes de sélection des arbres et à une meilleure utilisation de l’espace de croissance disponible. La plantation d’arbres, associée à la régénération naturelle, permet également de contrôler la composition de la forêt, ce qui favorise l’adaptation des écosystèmes aux conditions climatiques futures et aux changements environnementaux mondiaux. Les chercheurs et les spécialistes développent des pratiques sylvicoles pour faire face aux changements climatiques et aux risques accrus de perturbations qui y sont associés, notamment les feux de forêt, la sécheresse, le déracinement par le vent, le parasitisme et les maladies. Les pratiques sylvicoles innovantes adaptées au climat et Intelli-feu visent à soutenir une bioéconomie forestière durable, à réduire les émissions de carbone et à maintenir des écosystèmes forestiers résilients.

Les pratiques sylvicoles Intelli-climat visent à mettre en place des pratiques qui permettront de :

- garantir la croissance de forêts saines et résilientes;

- réduire les émissions provenant des activités du secteur forestier;

- maximiser le stockage et la substitution par des produits du bois;

- protéger le carbone forestier stocké.

De plus, les pratiques sylvicoles Intelli-feu contribueront à atténuer les risques et les conséquences des feux de forêt qui touchent les communautés et les infrastructures.

Indicateur : superficie forestière récoltéeNote de bas de page 2

Tendances annuelles de la superficie forestière récoltée sur des terres privées et publiques. Cet indicateur permet de comprendre le degré de l’activité industrielle dans les forêts du Canada et d’évaluer la durabilité à long terme des forêts et du secteur forestier.

Détails de l’indicateur

Le suivi de la superficie totale récoltée annuellement permet d’évaluer l’activité industrielle en place dans les forêts du Canada. Ces mesures permettent d’estimer la durabilité à long terme des activités de récolte. Au cours de la dernière décennie, le pourcentage de la superficie forestière récoltée a toujours été inférieur à 0,4 % par rapport à la superficie forestière aménagée, et à environ 0,2 % par rapport à la superficie forestière totale.

- En 2022, la superficie de forêt récoltée était estimée à près de 669 000 ha. Il s’agit du niveau le plus bas enregistré au cours des dix dernières années. Il s’agit également d’une baisse totale de plus de 8 % par rapport à 2021, soit le double de la baisse observée depuis le début de la pandémie en 2019.

- Les baisses les plus importantes de la superficie récoltée ont été observées en Colombie-Britannique (-21 %, 30 000 ha), au Nouveau-Brunswick (-15 %, 11 800 ha) et en Ontario (-8 %, 9 400 ha).

- Parmi les nombreux facteurs qui ont contribué à cette baisse des récoltes, on note en Colombie-Britannique une diminution des récoltes dans les zones touchées par le dendroctone du pin ponderosa et une augmentation des zones touchées par les feux de forêt.

- Au Canada, l’augmentation des taux d’intérêt sur les paiements hypothécaires, combinée à d’importantes fluctuations des prix du bois, a ralenti le marché de la construction résidentielle en Amérique du Nord, ce qui a causé une baisse de la demande de produits du bois.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

- La superficie forestière récoltée est l’un des principaux indicateurs de l’activité économique associés au secteur forestier canadien.

- Les superficies récoltées sont généralement corrélées au volume transformé ainsi qu’aux avantages économiques du secteur forestier dans les communautés qui en dépendent.

- Les superficies récoltées constituent une mesure des perturbations humaines dues à l’exploitation des ressources naturelles.

Quelles sont les perspectives?

- Malgré la fin de la pandémie de COVID-19, l’emploi dans le secteur forestier a légèrement diminué par rapport à 2021, ce qui suggère que cette industrie est également touchée par la pénurie de main-d’œuvre. Cette baisse de la main-d’œuvre s’ajoute aux répercussions sur la capacité de récolte des forêts et explique la baisse de la superficie forestière récoltée.

- Le prix du bois d’œuvre de résineux devrait se stabiliser avec la reprise des activités après la pandémie et l’augmentation de la demande de produits en bois et de la récolte forestière.

- La stabilisation des prix du bois d’œuvre et des taux hypothécaires devrait contribuer à l’augmentation des mises en chantier de logements dans le secteur résidentiel, ce qui devrait stimuler la récolte forestière.

Comment les initiatives gouvernementales soutiennent-elles l’aménagement forestier durable?

Chaque année, les perturbations naturelles, telles que les ravageurs et les feux de forêt, ont des répercussions sur la surface disponible pour la récolte. Ces événements sont difficiles à prévoir et les aménagistes forestiers doivent adapter leurs objectifs de récolte en fonction de ces événements. Cependant, plusieurs paliers de gouvernement soutiennent l’atténuation des répercussions des feux de forêt et des épidémies d’insectes tout en créant des possibilités économiques pour la foresterie et la production de bioénergie. Le programme « Forests for Tomorrow (FFT) », mené par le gouvernement de la Colombie-Britannique, en est un exemple. Un autre exemple est le programme 2 milliards d’arbres du gouvernement fédéral, qui soutient les efforts de reboisement dans les aires touchées par des feux de forêt.

Superficie forestière récoltée sur des terres privées et publiques au Canada, de 2012 à 2022

Résumé du graphique

Comparaison de la superficie forestière récoltée sur les terres publiques par rapport aux terres privées de 2012 à 2022.

Données du graphique

| Année | Superficie récoltée (en hectare) | |

|---|---|---|

| Terres publiques provinciales et territoriales | Terres privées | |

| 2012 | 679 446 | 59 517 |

| 2013 | 701 957 | 73 184 |

| 2014 | 675 913 | 73 693 |

| 2015 | 738 316 | 72 296 |

| 2016 | 718 980 | 74 856 |

| 2017 | 726 398 | 73 123 |

| 2018 | 704 091 | 92 860 |

| 2019 | 677 572 | 92 058 |

| 2020 | 669 661 | 78 929 |

| 2021 | 645 704 | 83 266 |

| 2022 | 595 465 | 73 270 |

Indicateur : régénération forestièreNote de bas de page 3

Mesure de la superficie ensemencée, de la superficie plantée et du nombre de semis plantés sur les terres publiques provinciales et territoriales. La surveillance des activités de régénération garantit que les zones exploitées repoussent en tant que forêts et continuent à produire du bois et à maintenir les services écosystémiques.

Détails de l’indicateur

En 2022, 423 000 ha de terres forestières provinciales au Canada ont été régénérés par plantation et ensemencement direct. Parmi ces terres, 98 % ont été régénérées par la plantation de 584 millions de semis, et 2 % l’ont été par ensemencement direct.

- La superficie plantée et le nombre de semis mis en terre ont enregistré une baisse de près de 15 % en 2022 par rapport aux sommets atteints en 2021. Cependant, les niveaux de 2022 ne représentaient qu’une diminution de 4 % par rapport à la moyenne des dix dernières années.

- À l’échelle régionale, c’est en Colombie-Britannique que le recul de la plantation d’arbres a été le plus important. Après 2020 et 2021, deux années marquées par des niveaux records de plantation d’arbres pour soutenir le rétablissement à la suite des feux de forêt, les plantations d’arbres en 2022 sont revenues aux niveaux de 2016.

- Une régénération réussie est requise après la récolte forestière sur les terres publiques.

- Le type de forêt et le système sylvicole déterminent la méthode de régénération (naturelle ou artificielle).

- La régénération artificielle (plantation ou ensemencement) a été appliquée à 60 % de la superficie récoltée au cours des 20 dernières années.

- La régénération artificielle peut contribuer au rétablissement à la suite des feux de forêt.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

- Les activités de régénération garantissent que les superficies récoltées, et parfois celles ayant subi des perturbations naturelles comme les feux de forêt et les ravageurs, soient régénérées sous forme de forêts et continuent à produire du bois d’œuvre et à maintenir les services écosystémiques, comme le stockage du carbone, la régulation de la qualité de l’eau et l’apport d’habitat.

- La méthode employée pour régénérer les forêts peut influencer la composition de la forêt. La majorité de la régénération artificielle est destinée à l’établissement de conifères, sur des sites appropriés et lorsque la régénération naturelle ne réussit pas, par exemple, après une grave perturbation due à un feu de forêt.

Quelles sont les perspectives?

- Les taux de régénération sont principalement liés aux niveaux récents de récolte. Ces niveaux sont influencés par les conditions du marché, mais restent dans les limites de l’aménagement forestier durable.

- La Colombie-Britannique représente près de 50 % de l’activité nationale de régénération artificielle au Canada. La réduction des activités de récupération dans les peuplements touchés par le dendroctone du pin ponderosa a entraîné une baisse des taux de récolte, ce qui devrait probablement limiter les plantations d’arbres liées à la foresterie en Colombie-Britannique. Cependant, les perturbations naturelles comme les feux de forêt influencent également les activités de plantation d’arbres. La plantation d’arbres a augmenté à des niveaux records en 2020 et 2021 pour soutenir le rétablissement à la suite des feux de forêt de 2017 et 2018 dans la province. Les niveaux ont ensuite baissé en 2022. À l’avenir, on peut s’attendre à des pics de plantation d’arbres en fonction de l’impact des futures saisons de feux de forêt. À l’échelle nationale, il est probable que la plantation d’arbres augmente après la saison des feux extrême de 2023.

Comment les initiatives gouvernementales soutiennent-elles l’aménagement forestier durable?

- Le programme 2 milliards d’arbres permettra d’augmenter la superficie totale et le nombre de semis plantés au Canada, les efforts déployés sur les terres publiques étant principalement liés au reboisement à la suite de perturbations naturelles et à des efforts de restauration des forêts.

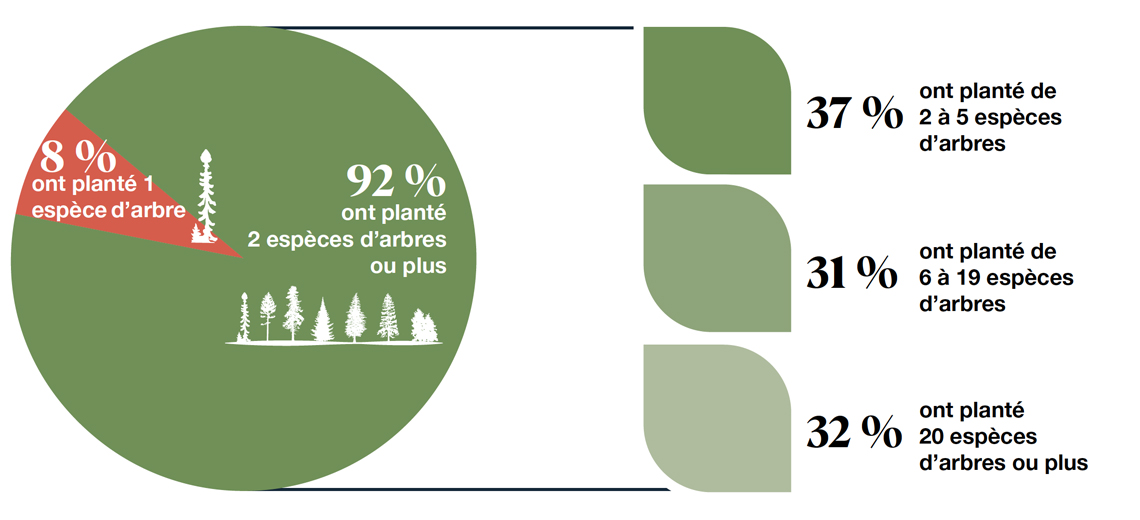

- Depuis 2021, les projets financés par le programme 2 milliards d’arbres ont permis de planter plus de 250 espèces sur plus de 4 482 sites partout au Canada. Parmi ces projets, 92 % ont introduit plus de deux espèces d’arbres (voir l’image ci-dessous).

Diversité des arbres dans le cadre des projets de plantation financés par le programme 2 milliards d’arbres

Résumé du graphique

Infographie d’un diagramme circulaire montrant le pourcentage de projets financés par le programme 2 milliards d’arbres qui ont planté deux espèces d’arbres ou plus. Le pourcentage de projets qui ont planté deux espèces d’arbres ou plus est également divisé par le nombre d’espèces plantées.

Données du graphique

Pourcentage des projets financés par le programme 2 milliards d’arbres en fonction du nombre d’espèces d’arbres plantés.

| Nombre d’espèces d’arbres plantées | Pourcentage de projets |

|---|---|

| 1 espèce d’arbre | 8 % |

| 2 espèces d’arbres ou plus | 92 % |

Répartition du nombre d’espèces d’arbres plantées dans les projets financés par le programme 2 milliards d’arbres qui ont planté deux espèces ou plus et pourcentage de projets dans chaque catégorie.

| Nombre d’espèces d’arbres plantées | Percentage of projects |

|---|---|

| 2 à 5 espèces d’arbres | 37 % |

| 6 à 19 espèces d’arbres | 31 % |

| 20 espèces d’arbres ou plus | 32 % |

Superficie régénérée artificiellement et nombre de semis plantés sur les terres publiques provinciales et territoriales au Canada, de 2012 à 2022

Résumé du graphique

Le nombre de semis plantés et la comparaison entre la superficie plantée et la superficie ensemencée par année de 2012 à 2022.

Données du graphique

| Année | Superficie régénérée artificiellement (en hectare) | Nombre de semis plantés (en million) | |

|---|---|---|---|

| Superficie plantée | Superficie ensemencée | ||

| 2012 | 348 973 | 10 541 | 487 |

| 2013 | 420 167 | 11 638 | 554 |

| 2014 | 412 939 | 17 268 | 550 |

| 2015 | 401 178 | 19 764 | 576 |

| 2016 | 401 895 | 28 889 | 608 |

| 2017 | 432 028 | 17 909 | 616 |

| 2018 | 428 091 | 6 858 | 611 |

| 2019 | 441 097 | 8 802 | 617 |

| 2020 | 463 303 | 13 592 | 660 |

| 2021 | 486 671 | 8 743 | 682 |

| 2022 | 413 083 | 9 766 | 584 |

Indicateur : volume récolté par rapport à l’approvisionnement en bois durableNote de bas de page 4

Informations sur la récolte annuelle par rapport à l’approvisionnement jugé durable pour la récolte. Cet indicateur est important pour garantir que le volume de bois rond industriel récolté chaque année correspond aux normes de durabilité de l’exploitation.

Détails de l’indicateur

En 2022, le Canada a récolté près de 129,5 millions de mètres cubes (m3) de bois rond industriel (arbre abattu et ébranché), ce qui se trouve bien en deçà du niveau estimatif d’approvisionnement en bois durable de 213,6 millions de m3.

- Le volume de bois rond industriel récolté a diminué de 7,6 millions de m3 par rapport aux niveaux de 2021. Simultanément, l’approvisionnement en bois estimé comme étant durable a diminué de 1,5 million de m3.

- L’écart entre le volume de bois rond industriel récolté et l’offre de bois durable s’accentue. En 2022, la proportion récoltée de l’approvisionnement en bois est inférieure de 6,4 % à la moyenne de la dernière décennie (2012-2021).

- Le Canada continue de récolter à des niveaux inférieurs à celui jugé durable pour un approvisionnement en bois à long terme.

- La diminution de la récolte est principalement attribuable à la baisse nette des volumes de bois d’œuvre récoltés en Colombie-Britannique, au Québec et en Alberta.

- Dans le cadre de la réconciliation avec les peuples autochtones et en reconnaissance de leurs droits inhérents, le Canada a entrepris de redistribuer les droits de récolte du bois d’œuvre. Entre 2003 et 2020, la possibilité annuelle de coupe (PAC) pour les peuples autochtones est passée de 4,5 % à 9,9 %.

L’approvisionnement durable en bois désigne le volume de bois d’oeuvre qui peut être récolté annuellement sur les terres fédérales, provinciales, territoriales et privées, tout en respectant les objectifs environnementaux, économiques et sociaux à long terme établis dans les législations qui régissent la récolte de bois d’oeuvre. L’approvisionnement en bois désigne uniquement l’approvisionnement en bois rond industriel.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

- Les aménagistes forestiers et les administrations des provinces et territoires suivent le volume de bois rond industriel récolté chaque année pour s’assurer qu’il se situe dans les limites du niveau durable à long terme, tel qu’il est défini dans la législation et les politiques provinciales qui réglementent la récolte sur les terres provinciales.

- Les récoltes sur les terres de la Couronne provinciales sont réglementées au moyen de la PAC fixée par chaque province. Bien qu’il n’y ait pas de calcul de PAC pour l’ensemble du Canada, il est possible de comparer celle des provinces combinées avec les totaux de récolte combinés à partir de la même superficie de terres de la Couronne.

Quelles sont les perspectives?

- La demande pour les produits en bois canadiens restera forte, stimulée par la demande pour de nouvelles habitations, la grande qualité de la pâte à papier canadienne et l’utilisation accrue de la fibre de bois dans les nouveaux bioproduits.

- Les niveaux de récolte devraient rester inférieurs à l’approvisionnement durable en bois.

- L’approvisionnement durable en bois continuera de diminuer au cours des prochaines années, car les PAC de plusieurs provinces ou territoires sont réduites en réponse à l’impact d’épidémies d’insectes (p. ex. dendroctone du pin ponderosa, tordeuse des bourgeons de l’épinette), d’ouragans, d’importants feux de forêt et à des mesures pour protéger l’habitat du caribou des bois et les forêts anciennes.

Comment les initiatives gouvernementales soutiennent-elles l’aménagement forestier durable?

- Le Service canadien des forêts développe des connaissances, des outils et des approches visant à accroître la résilience des forêts, réduisant ainsi les risques pour l’approvisionnement en fibres forestières du Canada.

- L’Inventaire forestier national et la Base de données nationale sur les forêts, qui sont le fruit d’une collaboration entre des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, permettent d’évaluer la santé et l’aménagement forestier durable du Canada. Ils constituent des sources fiables d’informations nationales sur l’étendue, la composition et les caractéristiques des forêts et surveillent les changements dans les écosystèmes forestiers au fil du temps grâce à des données sur les feux de forêt, les épidémies d’insectes et la récolte forestière.

Récolte annuelle par rapport à l’approvisionnement jugé durable, de 1990 à 2022

Résumé du graphique

Comparaison entre les volumes annuels de récolte et d’approvisionnement pour les feuillus, les résineux et le total de ceux-ci entre 1990 et 2022.

Données du graphique

| Année | Volume de bois (en million de mètres cubes) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Total de l’approvisionnement en bois | Récolte totale | Approvisionnement en bois d’œuvre résineux | Récolte en bois d’œuvre résineux | Approvisionnement en bois de feuillus | Récolte en bois de feuillus | |

| 1990 | 247,6 | 156,4 | 180,2 | 141,2 | 63,6 | 15,2 |

| 1991 | 246,3 | 154,2 | 180,5 | 138,5 | 62,0 | 15,7 |

| 1992 | 241,5 | 163,7 | 177,0 | 146,8 | 60,6 | 16,9 |

| 1993 | 238,2 | 169,6 | 174,7 | 150,5 | 59,7 | 19,1 |

| 1994 | 238,4 | 177,4 | 174,0 | 154,2 | 60,5 | 23,2 |

| 1995 | 234,4 | 183,2 | 171,0 | 157,4 | 59,5 | 25,7 |

| 1996 | 234,9 | 177,9 | 170,8 | 151,3 | 60,3 | 26,6 |

| 1997 | 237,4 | 183,6 | 172,2 | 153,8 | 61,4 | 29,8 |

| 1998 | 235,2 | 173,9 | 170,8 | 142,8 | 61,8 | 31,1 |

| 1999 | 239,6 | 196,7 | 175,2 | 162,8 | 61,6 | 33,9 |

| 2000 | 234,9 | 199,5 | 173,3 | 163,3 | 60,5 | 36,2 |

| 2001 | 236,1 | 184,4 | 175,2 | 149,9 | 60,7 | 34,5 |

| 2002 | 237,4 | 195,4 | 176,3 | 159,6 | 61,1 | 35,7 |

| 2003 | 239,8 | 181,4 | 177,7 | 143,8 | 62,0 | 37,6 |

| 2004 | 246,9 | 208,1 | 184,7 | 168,5 | 62,0 | 39,6 |

| 2005 | 245,0 | 201,3 | 182,2 | 165,2 | 62,7 | 36,1 |

| 2006 | 248,1 | 182,5 | 185,5 | 148,7 | 62,5 | 33,7 |

| 2007 | 252,4 | 162,1 | 189,8 | 134,6 | 62,6 | 27,3 |

| 2008 | 251,1 | 138,3 | 189,7 | 114,2 | 61,3 | 23,9 |

| 2009 | 241,8 | 115,8 | 181,8 | 94,3 | 59,9 | 21,4 |

| 2010 | 237,7 | 141,0 | 179,0 | 117,4 | 58,6 | 23,5 |

| 2011 | 232,7 | 147,0 | 174,7 | 121,0 | 57,8 | 25,9 |

| 2012 | 230,6 | 149,3 | 173,4 | 124,6 | 57,1 | 24,7 |

| 2013 | 228,0 | 151,1 | 171,6 | 126,0 | 56,5 | 25,1 |

| 2014 | 230,6 | 150,1 | 171,8 | 124,9 | 58,8 | 25,1 |

| 2015 | 222,6 | 155,6 | 164,6 | 128,2 | 56,7 | 27,3 |

| 2016 | 219,1 | 155,2 | 161,7 | 126,4 | 57,4 | 28,8 |

| 2017 | 218,9 | 152,6 | 161,7 | 126,5 | 57,0 | 26,1 |

| 2018 | 217,1 | 154,5 | 159,5 | 127,8 | 57,5 | 26,7 |

| 2019 | 215,7 | 139,4 | 158,3 | 113,3 | 57,1 | 26,1 |

| 2020 | 215,3 | 138,2 | 157,7 | 112,4 | 56,4 | 25,8 |

| 2021 | 215,2 | 137,1 | 158,3 | 111,6 | 56,8 | 25,5 |

| 2022 | 213,6 | 129,5 | 155,8 | 104,9 | 57,8 | 24,6 |