Sur cette page

- Introduction du thème

- Changements dans la superficie forestière

- Indicateur : superficie forestière

- Indicateur : déboisement et boisement

- Indicateur : volume de bois

- Sources et informations

Introduction du thèmeNote de bas de page 1

Le Canada abrite 369 millions d’hectares (ha) de forêts, soit 3,69 millions de km2, ce qui représente près de 9 % de l’ensemble des forêts de la planète. Pour se faire une idée de la superficie des forêts canadiennes, il faut savoir que la superficie de l’Inde est d’environ 297 millions d’hectares. La population canadienne dépend de ces forêts et les apprécie pour de nombreux usages différents, notamment les loisirs, la conservation, les pratiques autochtones traditionnelles et l’exploitation durable du bois d’œuvre. Des règles strictes exigent que les zones de récolte soient régénérées par plantation ou régénération naturelle. Le Système national de surveillance du déboisement du Canada indique qu’au cours des 34 dernières années, moins de la moitié de 1 % de la forêt canadienne a été déboisée.

Qu’est-ce qu’une forêt?

L’Inventaire forestier national (IFN) du Canada utilise la définition de la superficie forestière de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture :

- les terres qui ne sont pas principalement utilisées à des fins agricoles ou urbaines;

- s’étendant sur une superficie supérieure à 0,5 ha;

- avec des arbres d’une hauteur supérieure à 5 m et un couvert forestier de plus de 10 %;

OU

- les terres qui ont la capacité de prendre en charge des arbres d’une hauteur supérieure à 5 m et un couvert forestier supérieur à 10 %.

Une zone forestière est toujours considérée comme telle après une perte temporaire de la couverture forestière, par exemple après un feu de forêt ou une coupe à blanc. Les changements dans la superficie forestière résultent :

- du boisement : l’établissement délibéré de forêts sur des terres qui n’étaient pas boisées auparavant;

- du déboisement : le défrichement permanent des forêts pour faire place à de nouvelles utilisations des terres non forestières, comme l’agriculture ou l’expansion urbaine;

- de l’expansion ou du dépérissement naturel des forêts.

Comment surveiller l’évolution de nos forêts?

Le Service canadien des forêts (SCF) collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour maintenir les capacités nationales de suivi et de production de rapports sur les forêts du Canada par l’intermédiaire de l’IFN, du Système national d’information sur les forêts, de la Base de données nationale sur les forêts et du Système national de surveillance, de comptabilisation et production de rapports concernant le carbone des forêts. La télédétection joue également un rôle crucial en permettant une surveillance de la forêt de plus en plus détaillée sur de grandes surfaces.

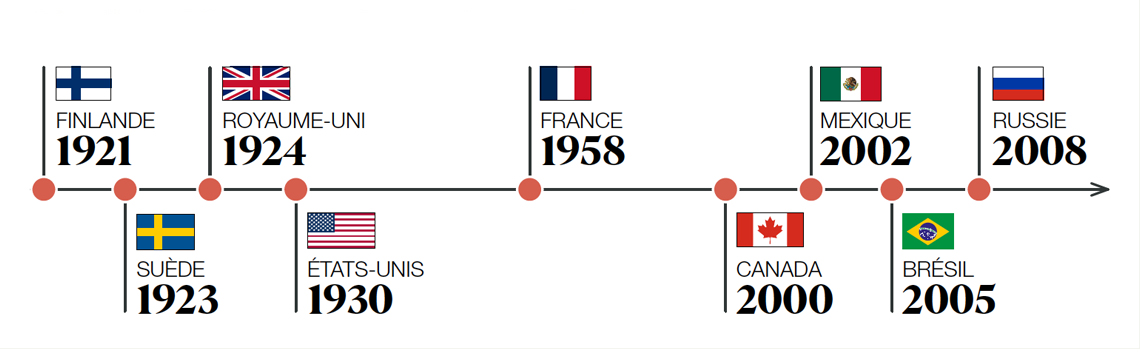

La technologie et les programmes utilisés par le Canada pour surveiller les forêts et leurs changements ont évolué depuis la création du SCF il y a 125 ans. Alors que chaque province et territoire dispose depuis longtemps de programmes de surveillance des forêts, l’IFN n’a que 24 ans. En comparaison, la Suède, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays disposent de dizaines d’années de collecte de données par l’intermédiaire de leurs IFN. L’IFN du Canada, relativement jeune, a été créé pour garantir que notre surveillance des forêts utilise une approche d’échantillonnage statistiquement solide, à l’aide d’un réseau national de placettes et d’une méthodologie cohérente. L’IFN a remplacé des méthodes de surveillance plus anciennes telles que l’Inventaire forestier du Canada (IFCan), qui s’appuyait sur des données fournies par diverses sources et n’incluait pas de grandes surfaces de forêts septentrionales.

Sélection d’inventaires forestiers nationaux dans le monde

Résumé de la figure

Drapeaux représentant chaque pays et l'année de création de leur IFN.

Sélection d’inventaires forestiers nationaux dans le monde

- Finlande (1921)

- Royaume-Uni (1924)

- France (1958)

- Mexique (2002)

- Russie (2008)

- Suède (1923)

- États-Unis (1930)

- Canada (2000)

- Brésil (2005)

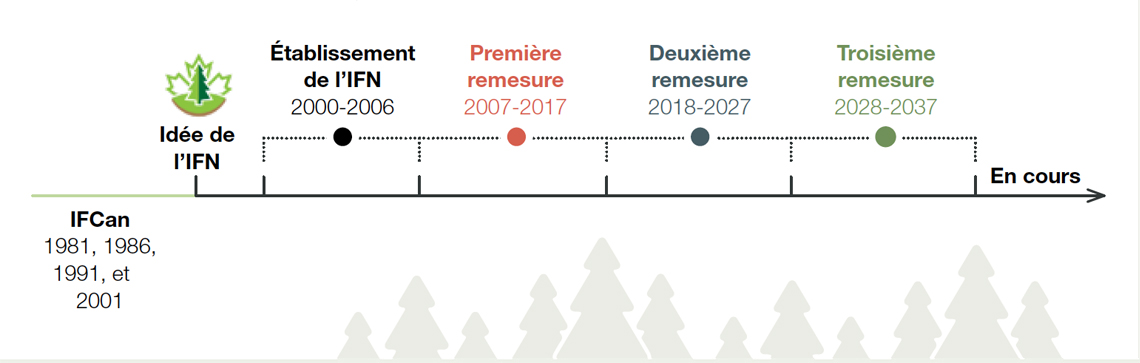

L’IFN du Canada a été créé pour présenter des estimations récurrentes et montrer les changements dans le temps pour de nombreux attributs forestiers à travers le pays. Les changements forestiers sont déterminés en comparant les valeurs entre deux moments donnés, ce qui aide à comprendre les tendances. Peu après la création de l’IFN du Canada, le SCF a été en mesure de publier des estimations ponctuelles de nombreux attributs forestiers. Toutefois, ce n’est que récemment que l’on a collecté suffisamment de données pour publier des informations sur les changements forestiers. Il s’agit d’une étape importante pour l’IFN! Les données collectées entre 2000 et 2017 permettent d’estimer l’évolution des forêts canadiennes au cours de cette période. Il s’agit du moment qui s’écoule entre la période de l’établissement et la période de première remesure, comme indiqué ci-dessous.

Périodes de mesure de l’Inventaire forestier national du Canada

Résumé de la figure

Périodes de mesure de l’Inventaire forestier national du Canada

- IFCan (1981, 1986, 1991 et 2001)

- Idée de l’IFN

- Établissement de l’IFN (2000-2006)

- Première remesure (2007-2017)

- Deuxième remesure (2018-2027)

- Troisième remesure (2028-2037)

- En cours

Au fur et à mesure que l’IFN poursuit sa collecte de nouvelles données de surveillance au cours de la deuxième période de remesurage et au-delà, les valeurs publiées précédemment sont mises à jour pour refléter le remplacement des anciennes données et méthodes. Pour plus d’informations sur la manière dont l’IFN estime les changements dans les attributs forestiers, voir la section Sources et informations.

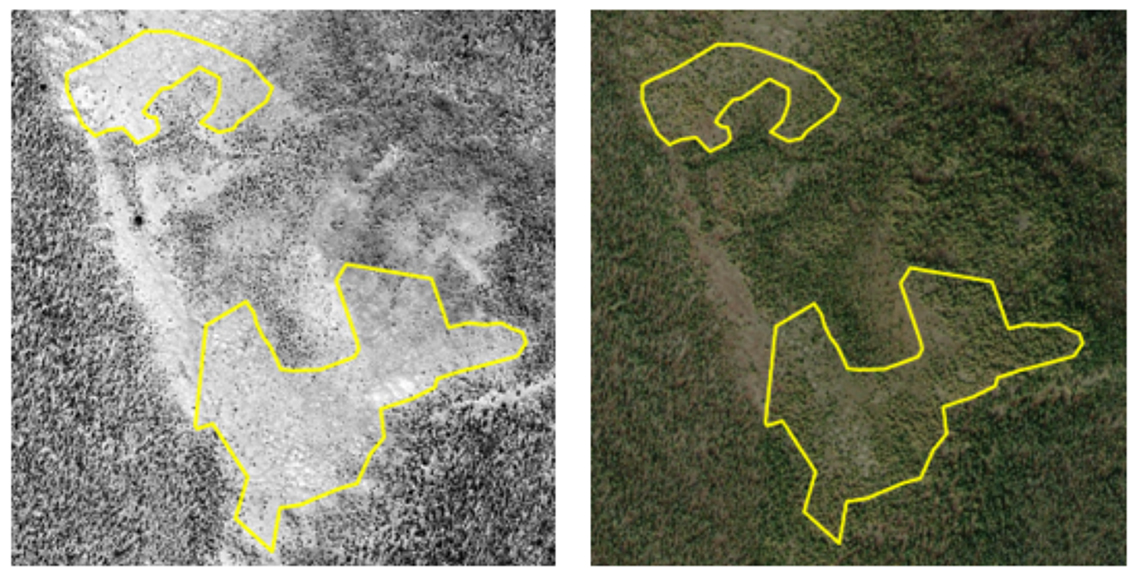

Changements dans la superficie forestière

La superficie forestière du Canada évolue au fil du temps. La surveillance des forêts au cours des vingt dernières années révèle une très faible augmentation de la superficie forestière à l’échelle du pays, les augmentations dans certaines régions étant contrebalancées par les diminutions dans d’autres. Grâce aux données de télédétection à très haute résolution spatiale de l’IFN, nous pouvons déterminer que certains de ces changements sont d’ordre écologique, et d’autres, d’ordre administratif. Les changements écologiques comprennent l’expansion naturelle des forêts (voir la figure ci-dessous) et l’expansion délibérée des forêts par boisement, c’est-à-dire par la plantation d’arbres dans des zones qui n’étaient pas boisées auparavant. Les changements administratifs augmentent la superficie forestière lorsqu’un terrain passe d’un zonage agricole à un zonage forestier. Les améliorations technologiques qui permettent des mesures plus précises des attributs de la terre et de l’eau peuvent également entraîner une modification de la superficie forestière par rapport aux résultats obtenus à l’aide de données moins précises. Une étude plus détaillée permettra de déterminer dans quelle mesure les changements dans l’ensemble sont attribuables à ces différents facteurs, tandis qu’une surveillance continue et cohérente de toutes les forêts du Canada permettra de mieux cerner les tendances et les facteurs déterminants de la superficie forestière.

Exemple d’expansion naturelle de la forêt dans l’écozone de la Taïga des Plaines. Les polygones jaunes indiquent le passage de zones non boisées en 2005 (à gauche) à des zones boisées en 2021 (à droite).

Indicateur : superficie forestièreNote de bas de page 2

Tendances à long terme quant à la superficie forestière au Canada. Une superficie forestière relativement stable est une indication importante que les forêts sont aménagées de manière durable et qu’elles sont une source stable de ressources, de biodiversité et de divers services environnementaux.

Détails de l'indicateur

Le Canada compte 369 millions d’hectares de forêts, comprenant de nombreux types forestiers uniques. Au cours des 125 ans d’existence du Service canadien des forêts (SCF), une partie de ces forêts a subi des changements notables, tandis qu’une autre semble relativement inchangée. Les forêts situées dans des zones sujettes aux perturbations naturelles ont pu brûler et se régénérer naturellement deux ou trois fois au cours des 125 dernières années, alors que d’autres forêts, dans des endroits moins perturbés, peuvent être cinq fois plus vieilles que le SCF!

- Par rapport à la superficie forestière totale, le boisement et le déboisement au Canada demeurent négligeables. Depuis 1990, moins de la moitié de 1 % des forêts canadiennes ont été déboisées.

- Le déboisement qui se produit est attribuable à l’agriculture, à l’exploitation minière, au pétrole et au gaz, aux chemins forestiers et aux jetées, au développement urbain et à l’aménagement hydroélectrique. Au Canada, on recense moins de boisement que de déboisement.

- Le Canada utilise la définition internationalement reconnue de la superficie forestière, établie par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, afin de garantir la cohérence entre les pays lors de la remise des rapports sur cet important attribut forestier.

- Alors que la superficie forestière au Canada est relativement stable, le couvert forestier est plus dynamique en raison des feux de forêt, des infestations d’insectes, des activités de récolte et de la régénération du couvert forestier.

Vous avez probablement entendu parler des récents feux de forêt, des épidémies de ravageurs forestiers et des discussions sur les niveaux de récolte. Vous êtes-vous déjà demandé comment ils influent sur la superficie forestière? Bien que ces exemples puissent avoir des répercussions sur le couvert forestier et d’autres conditions forestières, ils affectent uniquement les superficies forestières lorsque les pertes de couvert forestier ne sont pas suivies d’une régénération naturelle ou d’un reboisement. La perte de superficie forestière est due à des événements permanents, comme le déboisement ou l’échec de la régénération naturelle des forêts.

L’amélioration des données révèle une tendance positive dans la superficie forestière

La poursuite des investissements et de l’amélioration de l’Inventaire forestier national (IFN) permet au Canada de faire état, pour la première fois, des tendances de la superficie forestière sur la base de mesures répétées et statistiquement solides à l’échelle pancanadienne.

Dans les précédents rapports sur L’état des forêts au Canada, le pays s’appuyait sur les données les plus fiables disponibles concernant la superficie forestière à un moment précis, issues de l’IFN, ainsi que sur les meilleures données disponibles sur le déboisement et le boisement, tirées de la surveillance du déboisement et des registres disponibles sur le boisement, afin de rendre compte de l’évolution de la superficie forestière entre 1990 et aujourd’hui.

L’ajout de nouvelles données permet à l’IFN de révéler des augmentations de la superficie forestière jusque-là non signalées dans les forêts canadiennes. Cette tendance est très faible par rapport à la taille de la forêt canadienne. Les causes probables de la modeste augmentation de la superficie forestière observée comprennent une combinaison des éléments suivants : le comblement naturel des anciennes trouées dans la forêt, l’expansion naturelle des limites de la forêt, l’établissement d’arbres dans des zones qui ne pouvaient pas les accueillir auparavant, le reclassement de zones se remettant lentement de perturbations ou de feux de forêt antérieurs et qui avaient été désignées par erreur comme non forestières, les efforts de boisement et les changements dans la désignation de l’utilisation des terres, où des terres agricoles arborées ont été reclassées comme des forêts.

Conformément aux données de l’IFN, des études récentes basées sur des mesures satellitaires ont également observé de faibles augmentations de la couverture forestière, attribuables notamment au comblement et à l’expansion naturels des forêts, qui constituent un facteur important de ces augmentations. Pour la communauté scientifique, l’évolution de la superficie forestière (et de la couverture forestière) restera un domaine d’étude actif.

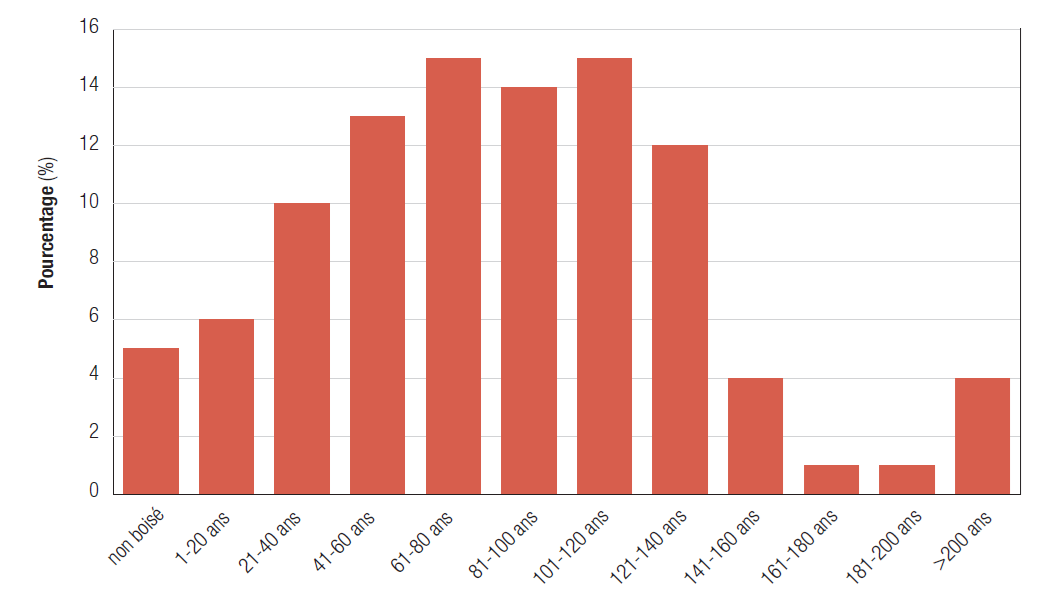

Pourcentage de terres forestières par classe d’âge au Canada

Résumé du graphique

Pourcentage de terres forestières par classe d’âge au Canada.

Données du graphique

| Classe d’âge | Pourcentage (%) |

|---|---|

| Non boisé | 5 |

| 1-20 ans | 6 |

| 21-40 ans | 10 |

| 41-60 ans | 13 |

| 61-80 ans | 15 |

| 81-100 ans | 14 |

| 101-120 ans | 15 |

| 121-140 ans | 12 |

| 141-160 ans | 4 |

| 161-180 ans | 1 |

| 181-200 ans | 1 |

| >200 ans | 4 |

Les forêts sont des écosystèmes dynamiques qui subissent en permanence des cycles de croissance, de perturbation et de repousse. Dans les paysages fréquemment touchés par des perturbations naturelles, comme les régions sujettes aux feux de forêt, ces cycles se répètent plus souvent, ce qui limite la présence de vieux peuplements, même en l’absence de perturbations humaines. Dans les zones moins exposées aux grandes perturbations forestières, comme les îles et les rives des lacs, où l’eau agit comme un coupe-feu, les forêts peuvent rester intactes pendant des siècles, permettant ainsi le développement de peuplements âgés. En l’absence de perturbations majeures (p. ex. feux de forêt ou coupes à blanc), les forêts anciennes continuent d’évoluer à travers des perturbations à petite échelle telles que la mort d’arbres individuels.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

- La compréhension de l’évolution de la superficie forestière totale au Canada représente un élément important de la surveillance de l’aménagement forestier durable. Des forêts saines et fonctionnelles constituent un habitat pour la biodiversité et procurent de nombreux biens et services écosystémiques importants.

- La communauté internationale continue d’accorder une grande importance à la compréhension de l’évolution de la superficie forestière mondiale. Bien que la superficie forestière du Canada soit demeurée relativement stable ces dernières années, il demeure crucial de surveiller les effets des activités humaines et des changements climatiques.

Quelles sont les perspectives?

- Les augmentations et diminutions naturelles de la superficie forestière ont tendance à se produire graduellement là où les conditions de croissance ou les patrons de perturbation le permettent. La surveillance nationale des forêts, par le biais de l’IFN, nous permet pour la première fois de rendre compte de ces changements à l’échelle nationale. Les modifications des processus naturels des écosystèmes induites par les changements climatiques pourraient accélérer ces processus historiquement lents.

- La superficie forestière devrait rester généralement stable. Les taux de changement d’origine humaine devraient rester faibles (voir l’indicateur Déboisement et boisement pour plus d’informations).

Comment les initiatives gouvernementales soutiennent-elles l’aménagement forestier durable?

- Le programme d’amélioration des informations et des technologies des systèmes forestiers (ITSFor) du gouvernement fédéral permettra d’améliorer les informations forestières disponibles pour soutenir les décisions d’aménagement forestier en vue de garantir des forêts durables et résilientes et de rendre compte publiquement de l’inventaire forestier et des pratiques d’aménagement.

Superficie forestière estimée du Canada, de 1990 à 2023

Résumé du graphique

Tendances estimées de la superficie forestière au Canada entre 1990 et 2023.

Données du graphique

| Année | Superficie forestière (en million d’hectares) |

|---|---|

| 1990 | 360 777 |

| 1991 | 360 723 |

| 1992 | 360 668 |

| 1993 | 360 618 |

| 1994 | 360 541 |

| 1995 | 360 501 |

| 1996 | 360 466 |

| 1997 | 360 430 |

| 1998 | 360 392 |

| 1999 | 360 351 |

| 2000 | 360 305 |

| 2001 | 360 818 |

| 2002 | 361 330 |

| 2003 | 361 843 |

| 2004 | 362 355 |

| 2005 | 362 868 |

| 2006 | 363 381 |

| 2007 | 363 893 |

| 2008 | 364 406 |

| 2009 | 364 918 |

| 2010 | 365 431 |

| 2011 | 365 944 |

| 2012 | 366 456 |

| 2013 | 366 969 |

| 2014 | 367 482 |

| 2015 | 367 994 |

| 2016 | 368 507 |

| 2017 | 369 019 |

| 2018 | 368 970 |

| 2019 | 368 920 |

| 2020 | 368 869 |

| 2021 | 368 819 |

| 2022 | 368 771 |

| 2023 | 368 771 |

Indicateur : déboisement et boisementNote de bas de page 3

Superficie de déboisement annuel estimée au Canada, par secteur industriel. Un faible taux de déboisement permet de maintenir des niveaux élevés de biodiversité et de préserver la qualité des sols, de l’air et de l’eau.

Détails de l'indicateur

Le Système national de surveillance du déboisement (SNSD) permet de suivre l’évolution des terres forestières vers d’autres usages des terres à travers le Canada. Le déboisement ne comprend pas la récolte forestière lorsque la forêt est en train de se régénérer sur le site.

Le SNSD peut montrer les tendances par période, région et type de secteur industriel.

Le taux annuel de déboisement du Canada a légèrement diminué au cours des trois dernières décennies. En 2022, 49 250 ha de forêt ont été convertis à des utilisations non forestières des terres, contre 64 000 ha en 1990.

- Le Canada possède 9 % de la forêt mondiale, mais ne compte que pour 0,37 % du déboisement mondial depuis 1990.

- Les principaux facteurs de déboisement au Canada restent l’agriculture, l’expansion pétrolière et gazière, ainsi que l’exploitation minière.

- L’aménagement de réservoirs hydroélectriques produit des pics annuels notables de déboisement en raison de l’inondation des forêts, comme nous l’avons vu en 1993 et en 2006.

- Le déboisement dans la catégorie de la foresterie découle de la construction de nouveaux chemins forestiers permanents et d’autres travaux de défrichement persistants, comme les jetées de grande taille.

- La faible superficie annuelle de boisement enregistrée est beaucoup plus basse que la superficie annuelle de déboisement, qui est elle-même beaucoup plus faible que la superficie totale des forêts canadiennes.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

- Le déboisement influe sur la biodiversité, la qualité du sol, de l’air et de l’eau, ainsi que sur la disponibilité de l’habitat faunique. Les forêts stockent également plus de carbone que les autres écosystèmes terrestres et peuvent être aménagées de manière à atténuer les changements climatiques, par exemple en augmentant la superficie des forêts par le boisement ou en évitant le déboisement.

Quelles sont les perspectives?

- Le taux de déboisement au Canada devrait rester stable à son niveau actuel.

- Les initiatives en cours et prévues pour la plantation d’arbres en milieu urbain et rural devraient permettre d’accroître la superficie boisée dans les années à venir. La contribution de cette activité aux services écosystémiques tels que la restauration de l’habitat et la séquestration du carbone est de plus en plus reconnue.

Comment les initiatives gouvernementales soutiennent-elles l’aménagement forestier durable?

- Le programme 2 milliards d’arbres du gouvernement fédéral est un programme de financement sur 10 ans qui soutient, grâce à des partenariats, la plantation d’arbres supplémentaires (par l’intermédiaire de plantations de boisement et de reboisement) d’ici 2031.

Superficie de déboisement annuel estimée au Canada, par secteur industriel, de 1990 à 2022

Résumé du graphique

Comparaison de la superficie annuelle estimée de déboisement au Canada entre 1990 et 2022 par secteur industriel :

- Agriculture

- Foresterie

- Extraction minière, pétrolière et gazière

- Zone bâtie

- Hydroélectricité

Données du graphique

| Année | Superficie déboisée (en hectare) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Agriculture | Foresterie | Extraction minière, pétrolière et gazière | Zone bâtie | Hydroélectricité | |

| 1990 | 42 107 | 3 682 | 7 282 | 7 472 | 3 598 |

| 1991 | 38 142 | 3 600 | 7 254 | 7 298 | 6 402 |

| 1992 | 34 177 | 3 517 | 7 855 | 7 199 | 5 400 |

| 1993 | 30 217 | 3 435 | 7 952 | 7 126 | 37 323 |

| 1994 | 26 252 | 3 352 | 8 054 | 7 057 | 2 374 |

| 1995 | 22 289 | 3 270 | 8 163 | 7 028 | 1 493 |

| 1996 | 21 941 | 3 334 | 8 806 | 7 518 | 1 695 |

| 1997 | 21 597 | 3 398 | 9 146 | 7 513 | 2 014 |

| 1998 | 21 249 | 3 463 | 10 584 | 7 743 | 4 597 |

| 1999 | 20 893 | 3 527 | 11 175 | 8 354 | 6 646 |

| 2000 | 20 544 | 3 591 | 10 961 | 8 804 | 883 |

| 2001 | 20 196 | 3 655 | 10 740 | 9 104 | 882 |

| 2002 | 19 849 | 3 720 | 13 390 | 8 639 | 9 746 |

| 2003 | 19 502 | 3 784 | 13 577 | 8 951 | 3 061 |

| 2004 | 19 154 | 3 848 | 14 060 | 9 396 | 4 073 |

| 2005 | 17 982 | 3 452 | 14 758 | 8 946 | 4 035 |

| 2006 | 16 842 | 3 058 | 17 394 | 9 022 | 29 479 |

| 2007 | 15 703 | 2 666 | 17 482 | 8 657 | 3 719 |

| 2008 | 14 563 | 2 272 | 16 528 | 8 271 | 6 810 |

| 2009 | 13 422 | 1 879 | 14 037 | 8 313 | 5 072 |

| 2010 | 12 284 | 1 485 | 14 397 | 8 029 | 5 112 |

| 2011 | 14 319 | 1 540 | 15 919 | 8 231 | 2 937 |

| 2012 | 16 353 | 1 415 | 14 851 | 8 431 | 3 700 |

| 2013 | 18 390 | 1 289 | 15 444 | 9 105 | 10 776 |

| 2014 | 20 426 | 1 162 | 14 897 | 9 490 | 12 292 |

| 2015 | 22 460 | 1 032 | 15 175 | 10 025 | 8 566 |

| 2016 | 22 460 | 1 032 | 15 356 | 9 990 | 8 465 |

| 2017 | 22 460 | 1 032 | 15 184 | 9 762 | 4 175 |

| 2018 | 22 460 | 1 032 | 15 140 | 9 599 | 1 732 |

| 2019 | 22 460 | 1 032 | 14 861 | 9 579 | 2 855 |

| 2020 | 22 460 | 1 032 | 14 848 | 9 554 | 2 661 |

| 2021 | 22 460 | 1 032 | 14 760 | 9 538 | 2 733 |

| 2022 | 22 460 | 1 032 | 14 757 | 9 538 | 1 462 |

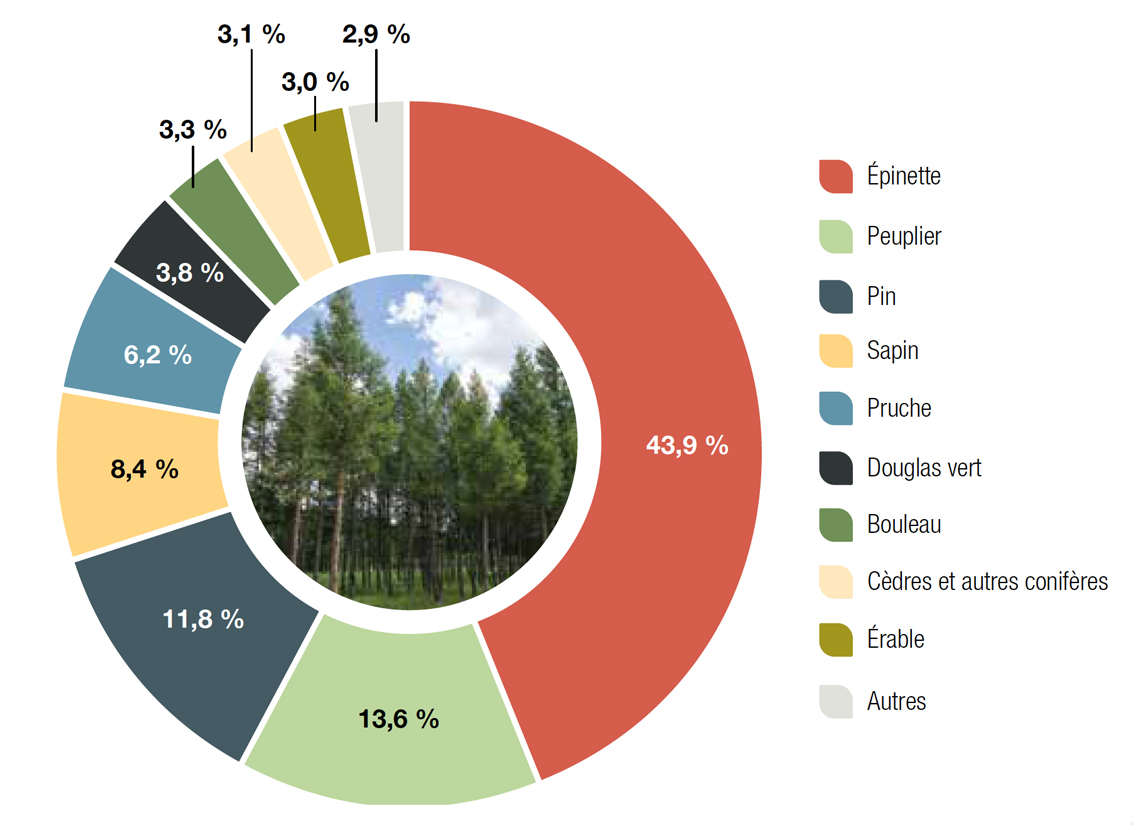

Indicateur : volume de boisNote de bas de page 4

Tendances à long terme du volume estimé de bois dans les forêts. Les estimations du volume de bois fournissent des renseignements sur la productivité forestière, le stockage de carbone disponible, les prévisions relatives aux combustibles forestiers et les prévisions des niveaux de récolte.

Détails de l'indicateur

L’Inventaire forestier national (IFN) estime à 50,4 milliards de mètres cubes (m3) la quantité de bois dans les forêts canadiennes. Les provinces, les territoires et le Service canadien des forêts fournissent des données sur le volume de bois à l’IFN, ce qui permet d’obtenir divers résumés nationaux de cet important attribut de la forêt, dont les informations suivantes :

- 72 % du volume de bois du Canada sur les terres forestières se trouve dans des types de forêts de conifères. Le reste se répartit entre les types de forêts de feuillus (14 %) et de forêts mixtes (14 %).

- 50 % du volume de bois du pays se trouve dans des peuplements forestiers âgés de 61 à 120 ans. Le volume restant se trouve dans des forêts plus jeunes, qui contiennent moins de volume, et dans des forêts plus anciennes, dont certaines ont un volume élevé, tandis que d’autres sont peu boisées.

Comment les estimations de volume nationales s’améliorent-elles?

La poursuite des investissements et de l’amélioration de l’IFN permet au Canada de faire état, pour la première fois, des tendances du volume de bois sur la base de mesures répétées et statistiquement solides à l’échelle pancanadienne.

Dans les précédents rapports sur L’état des forêts au Canada, le pays s’appuyait sur les données les plus fiables disponibles concernant le volume de bois à un moment précis, issues de l’IFN, ainsi que sur les meilleures données disponibles sur le volume de bois dans les forêts aménagées du Canada provenant du Système national de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports concernant le carbone des forêts, afin de rendre compte de l’évolution du volume de bois entre 1990 et aujourd’hui.

Les nouvelles données sur les tendances de l’IFN révèlent des augmentations globales du volume de bois qui n’avaient pas été signalées auparavant. Cette augmentation peut être due en partie à l’augmentation de la superficie forestière observée dans les données de l’IFN. Compte tenu de la faible augmentation de la superficie forestière, l'augmentation du volume total de bois observée au cours de la période de mesure est mineure. L’augmentation de la couverture forestière a également été observée dans des études réalisées par des chercheurs gouvernementaux et universitaires.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

Une bonne compréhension de la répartition des volumes sur l’ensemble du territoire forestier permet de prendre des décisions scientifiquement fondées. Les planificateurs et les analystes politiques canadiens dépendent de la compréhension du volume de bois pour réaliser ce qui suit :

- Assurer la protection des espèces sauvages : un biologiste peut utiliser le volume de bois comme indicateur pour déterminer les forêts qui constituent un habitat adéquat pour les espèces étudiées. La connaissance du volume total d’espèces précises dans un bassin versant, par exemple, ou du pourcentage du volume appartenant à une classe d’âge spécifique, peut constituer une information utile pour cette tâche.

- Élaborer les plans d’urgence : les feux de forêt continuent d’avoir un impact important sur de nombreuses forêts et communautés partout au pays. Pour assurer la sécurité de la population canadienne, les planificateurs peuvent prendre des décisions en matière de prévention et d’atténuation s’ils connaissent la densité d’une forêt ou le volume d’espèces d’arbres sujettes aux incendies qui se trouvent à proximité d’une communauté.

- Favoriser l’aménagement forestier durable : les gouvernements provinciaux et territoriaux fixent la possibilité annuelle de coupe (PAC) pour leurs territoires. La PAC précise le volume qui peut être récolté dans chaque zone et les types d’espèces, l’âge et l’état de santé des arbres dont ce volume doit provenir.

Quelles sont les perspectives?

- Les feux de forêt et autres perturbations naturelles continueront d’avoir des répercussions sur le volume de bois dans les forêts du Canada. Ces événements augmentent le volume des arbres morts, entraînent une perte de volume dans certaines zones, modifient la répartition des classes d’âge, les vieux peuplements étant remplacés par des peuplements plus jeunes après la perturbation, et modifient la composition des espèces d’arbres.

- Les changements climatiques continueront de modifier la manière dont le volume de bois forestier est réparti sur l’ensemble du territoire canadien. Certaines régions peuvent voir leur volume augmenter ou diminuer en raison de l’évolution des conditions climatiques.

- Le volume de bois peut influencer l’endroit où habite la population canadienne. Les communautés qui ont accès à ce volume pour alimenter des marchés émergents, comme la bioénergie ou la construction en bois massif, peuvent connaître une augmentation des emplois et de la population. Les communautés rurales dont l’approvisionnement de la scierie a été touché par des feux de forêt, des ravageurs ou un renforcement des restrictions sur l’approvisionnement en bois peuvent subir une baisse des emplois dans le secteur forestier et un déclin de leur population.

Comment les initiatives gouvernementales soutiennent-elles l’aménagement forestier durable?

Le programme d’amélioration des informations et des technologies des systèmes forestiers (ITSFor) du gouvernement fédéral permettra d’améliorer les informations forestières disponibles pour soutenir les décisions d’aménagement forestier en vue de garantir des forêts durables et résilientes et de rendre compte publiquement de l’inventaire forestier et des pratiques d’aménagement.

Volume de bois canadien sur les terres forestières : volume par groupes d’espèces

Les dix premiers groupes d'espèces d'arbres du Canada sur les terres forestières par volume de bois. L’épinette et le peuplier, les deux premiers, représentent plus de la moitié du volume de bois du Canada.

Résumé du graphique

Volume de bois canadien sur les terres forestières : volume par groupes d’espèces.

Données du graphique

| Groupe d’espèces | Pourcentage (%) |

|---|---|

| Épinette | 43,9 |

| Peuplier | 13,6 |

| Pin | 11,8 |

| Sapin | 8,4 |

| Pruche | 6,2 |

| Douglas-vert | 3,8 |

| Bouleau | 3,3 |

| Cèdre et autres conifères | 3,1 |

| Érable | 3,0 |

| Autres | 2,9 |

Volume de bois estimé (en million de mètres cubes) au Canada

| Année | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Volume de bois | 47 802 | 47 737 | 47 292 | 48 404 | 49 516 | 50 629 | 50 851 | 51 074 | 50 778 | 50 676 | 50 741 | 50 368 | 50 357 |