Le Canada, qui a le plus long littoral du monde s’étendant sur plus de 243 000 kilomètres, dispose d’un immense potentiel pour devenir une source importante d’énergie éolienne propre en mer.

Janvier 2025

Par Madison VanCamp pour La Science Simplifiée

Une nation de rivages et d’opportunités

Alors que l’intérêt mondial pour les énergies propres prend de l’ampleur, une équipe de scientifiques de Ressources naturelles Canada (RNCan) au Canada atlantique fait progresser la recherche sur l’énergie éolienne en mer afin d’en exploiter le vaste potentiel. Ils recueillent des données essentielles sur les processus sous-marins et l’état des fonds marins au large de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit d’une recherche fondamentale qui fournit une pièce essentielle du casse-tête pour identifier les emplacements appropriés où les fondations des éoliennes peuvent être construites en toute sécurité tout en réduisant les effets sur les communautés côtières et les écosystèmes marins.

Monopieux et fondations d’éoliennes sur une barge dans le port d’Halifax. (Photo : Jordan Eamer)

Cartographie des fonds marins

« Ces travaux sont en cours depuis plusieurs années », explique Jordan Eamer, chercheur à la Commission géologique du Canada (CGC). En 2019, la Jordanie s’est vu confier un « petit projet éolien offshore » qui s’est depuis transformé en un mouvement beaucoup plus important. « Ça a vraiment commencé à décoller et à prendre de l’ampleur au Canada », explique-t-il.

Au début, une grande partie du travail de M. Jordan a consisté à faire prendre conscience du rôle essentiel que jouent les connaissances géologiques dans la mise en place de l’infrastructure éolienne en mer. Les éoliennes en mer, souvent ancrées à plusieurs kilomètres du rivage et souvent jusqu’à 30 mètres sous la surface de l’océan, captent l’énergie des vents marins puissants pour produire de l’électricité durable. De nombreux pays, dont la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Danemark, ont déjà exploité cette ressource renouvelable, et le Canada commence maintenant à explorer son potentiel.

Aller au fond des choses

La compréhension des caractéristiques géologiques des fonds marins est essentielle à la réussite de projets durables d’éoliennes en mer. Par exemple, la stabilité des fondations des éoliennes dépend en grande partie d’une connaissance détaillée des conditions et des caractéristiques des fonds marins. Jordan Eamer et ses collègues de la CGC Laura Broom, géoscientifique, et Alexandre Normandeau, chercheur, étudient cette question. Leur expertise combinée permet une compréhension plus complète de la géologie, de la dynamique des fonds marins et des approches technologiques de la cartographie, nécessaire à la prise de décision. Le travail d’Alexandre met l’accent sur les défis que pose la cartographie des fonds marins en constante évolution, alors que la nature même de l’eau est fluide et que le sable est toujours en mouvement.

« La difficulté réside dans le fait que notre cartographie est souvent constituée d’une seule carte, d’un instantané dans le temps, explique Alexandre. Nous devons nous concentrer sur la surveillance des processus sous-marins afin de déterminer la stabilité des fonds marins et leur évolution dans le temps. »

Une équipe de chercheurs étudie les fonds marins au large de la côte est de la Nouvelle-Écosse. (Photos : Laura Broom)

En 2024, l’équipe a mené des expéditions de recherche dans des régions situées au large de la Nouvelle-Écosse, notamment une expédition d’un mois pour cartographier une partie de la zone du banc moyen, dirigée par Laura. À l’aide de la bathymétrie multifaisceaux — une technologie sonar précise permettant de cartographier la profondeur des fonds marins — ils ont recueilli des données cruciales pour planifier des expéditions suivantes dans la région et pour aider à évaluer l’adéquation de l’éolien en mer. « La collecte de ces données nécessite beaucoup de temps en mer, explique Laura. Mais ce qu’il fournit est fondamental pour l’examen des fonds marins. » L’équipe a examiné des facteurs tels que la géologie des fonds marins, les types de sédiments et les schémas de déplacement, qui influencent tous le choix du site. Ils ont également évalué comment l’ingénierie, les méthodes de construction et la conception des éoliennes pouvaient affecter la pertinence des sites potentiels.

« Au cours des 14 à 16 derniers mois, nous avons été à bord de navires pour recueillir des données en mer, explique Jordan. « Nous avons recueilli des données sur la côte, nous avons exploité nos ensembles de données existants et nous avons traité tout cela dans les laboratoires. Tout le monde s’y est mis à fond. » Jusqu’à présent, l’équipe a mené sept expéditions, concentrant une grande partie de ses efforts sur l’est du plateau néo-écossais, une partie du plateau continental canadien située à l’est de la Nouvelle-Écosse. Ils étudient également une zone plus éloignée en mer, qui s’étend de la côte orientale jusqu’au banc de l’île de Sable. Ce travail permet de recueillir des données dans les zones marines protégées actuelles et potentielles, et servira à élaborer des données de référence dans des régions susceptibles de présenter un potentiel important pour le développement futur de l’énergie éolienne en mer.

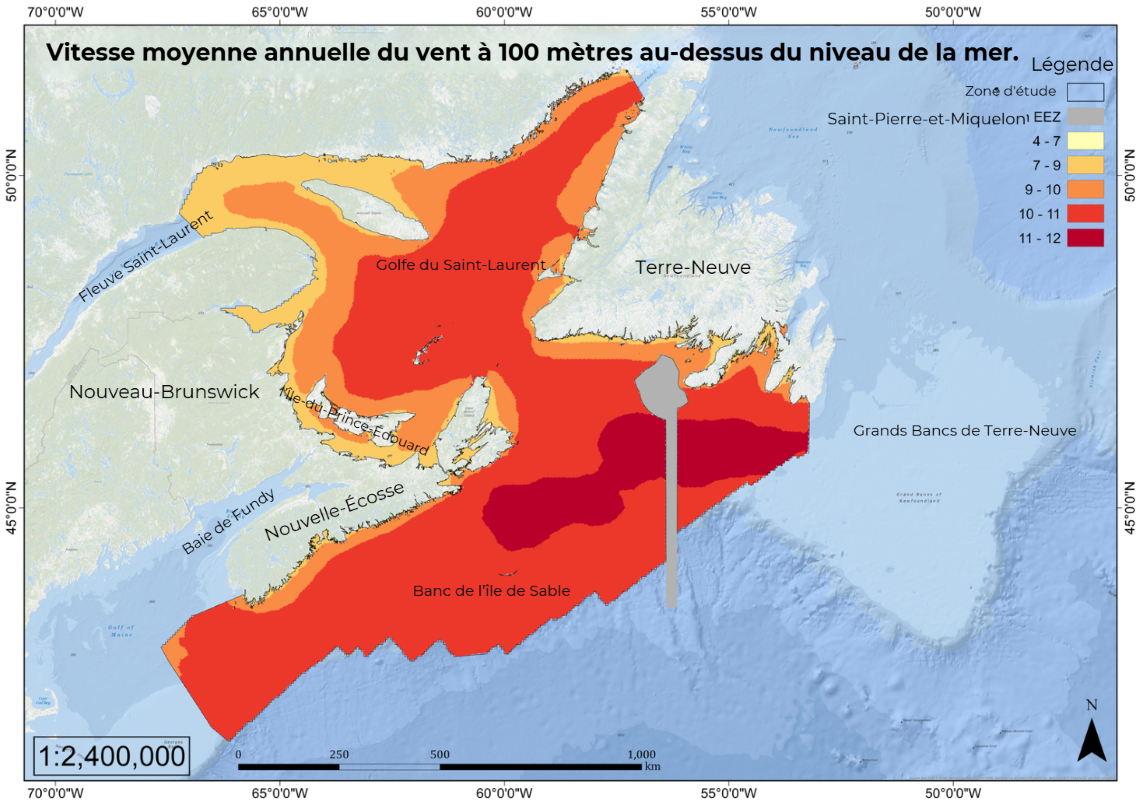

Vitesse moyenne annuelle du vent en mètres par seconde à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Adapté par CanmetÉNERGIE-Ottawa à partir de données modélisées sur la vitesse du vent élaborées par Environnement et Changement climatique Canada.

Découvertes inattendues et retour dans le passé

Les caractéristiques géologiques mises au jour lors de ces expéditions permettent non seulement de prendre des décisions éclairées sur les futurs projets d’éoliennes en mer, mais aussi de faire la lumière sur l’histoire glaciaire de la Nouvelle-Écosse.

L’histoire géologique du plateau atlantique canadien est étroitement liée au pic de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Au cours de cette période, une épaisse couche de glace a recouvert la région, façonnant le fond marin que nous voyons aujourd’hui par l’érosion, le dépôt de sédiments glaciaires et la création de formes de lit uniques. Lorsque la glace s’est retirée et que le niveau de la mer s’est élevé, ces paysages sculptés par les glaciers ont été submergés, laissant derrière eux des caractéristiques sous-marines uniques et complexes que les chercheurs de RNCan continuent d’explorer et de comprendre. Ces preuves de l’activité glaciaire au large de la Nouvelle-Écosse offrent une nouvelle perspective sur le passé géologique de la région.

« C’est le genre de chose qui excite un géologue », estime Jordan. Si ces découvertes présentent un intérêt académique et archéologique permanent, elles sont également cruciales pour évaluer les questions pratiques immédiates relatives à la stabilité et à l’adéquation des sites potentiels pour les futures infrastructures.

« Pour la gestion d’une infrastructure potentielle ou d’un parc éolien potentiel, il y a des implications pour les types de sédiments que l’on peut trouver, explique Jordan. Certains sédiments présentent des caractéristiques techniques plus difficiles que d’autres.

Ces informations contribuent aux diverses analyses visant à identifier les zones prometteuses pour l’énergie éolienne en mer dans le Canada atlantique. À l’aide d’un logiciel de système d’information géographique, les chercheurs évaluent des facteurs tels que la géologie des fonds marins, les ressources éoliennes et la proximité de zones à forte demande afin de déterminer les meilleurs sites.

Les résultats indiquent plusieurs zones prometteuses, notamment la côte sud de la Nouvelle-Écosse et les zones situées au large des côtes occidentales et méridionales de Terre-Neuve. Toutefois, des recherches et un travail de fond beaucoup plus importants sont nécessaires avant d’entamer tout développement. Par exemple, l’efficacité des éoliennes peut être affectée par les facteurs en constante évolution et souvent imprévisibles que sont la neige, la glace de mer, et l’élévation et la baisse du niveau de la mer, autant d’éléments qui doivent faire l’objet de recherches plus approfondies le long du littoral canadien.

Des idées à l’action

La Nouvelle-Écosse est à l’avant-garde des ambitions du Canada en matière d’énergie éolienne en mer. La province prévoit d’ouvrir des appels d’offres pour la location des fonds marins dans les années à venir, ce qui constitue une étape importante vers l’exploitation de cette ressource renouvelable.

Bien que son potentiel soit évident et important, l’énergie éolienne en mer peine souvent à attirer l’attention pour la simple raison qu’elle n’est pas visible : loin des yeux, loin du cœur, comme le dit l’adage. Par conséquent, il est essentiel de sensibiliser le public à ses avantages tels que la décarbonisation de l’approvisionnement en électricité du Canada, la création d’opportunités économiques et la garantie d’un développement sûr, durable et écologiquement responsable, à mesure que le Canada se rapproche de la réalisation de son potentiel énergétique en mer. Néanmoins, les résultats obtenus à ce jour sont impressionnants et en progression : les éoliennes terrestres représentaient 5,7 % de la production totale d’électricité au Canada en 2022, soit une quantité suffisante pour alimenter environ trois millions de foyers types.

Grâce à ses atouts en matière de recherche avancée et à son utilisation des technologies les plus récentes, RNCan a un rôle important à jouer au moment où le Canada s’engage sur la voie d’un avenir énergétique plus propre. En cette Journée internationale de l’énergie propre, les liens ci-dessous vous permettront d’en savoir plus sur le potentiel de l’énergie éolienne en mer au Canada.

À découvrir :

L’énergie éolienne et les climats froids

Offshore wind technology scan in context of Atlantic Canada (en anglais seulement)