Le chercheur Jaime Pinzon étudie les araignées, petites et grandes, depuis 30 ans sur deux continents

Août 2025

Un article de Matthew Gutsch

Tôt le matin en bordure d’une tourbière albertaine, Jaime Pinzon, penché sur l’épaisse couverture de neige, s’emploie déjà à percer le sol forestier gelé pour installer un piège à araignées. Pour lui, c’est une journée de travail comme les autres. Faites la connaissance du chercheur en écologie de la restauration de Ressources naturelles Canada (RNCan), qui étudie de près les araignées – il collecte et catalogue ces créatures complexes à huit pattes et défend leur cause.

Il y a tant à étudier et à apprendre. « Une collection d’araignées, c’est comme une bibliothèque, affirme-t-il. Chaque spécimen est un livre qui nous raconte une histoire unique et fascinante au sujet de notre environnement. Et comme une bibliothèque, une collection contient des ressources que peuvent utiliser les chercheurs pour approfondir notre connaissance du monde qui nous entoure. »

Jaime Pinzon perce le sol forestier pour installer un piège qui lui permettra de capturer diverses espèces d’araignées pour ses travaux de recherche. (Photo : Jason Edwards)

Une collection en expansion pour un monde en mutation

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Jaime est l’un des grands spécialistes des araignées de RNCan. Il mène une carrière florissante aussi bien sur le terrain que dans le labo, et sa collection d’araignées au Centre de foresterie du Nord, à Edmonton, compte maintenant quelque 600 espèces et plus de 25 000 spécimens. Cette collection occupe une place importante et grandissante dans les efforts que déploie RNCan pour surveiller la santé des écosystèmes au pays.

Jaime a maintenant entrepris de photographier certains spécimens de la collection pour créer une galerie photo des nombreuses espèces d’araignées vivant en Alberta. En outre, la collection sert couramment à la formation d’étudiants et de chercheurs, favorisant ainsi le développement de nouvelles générations de passionnés des araignées au pays.

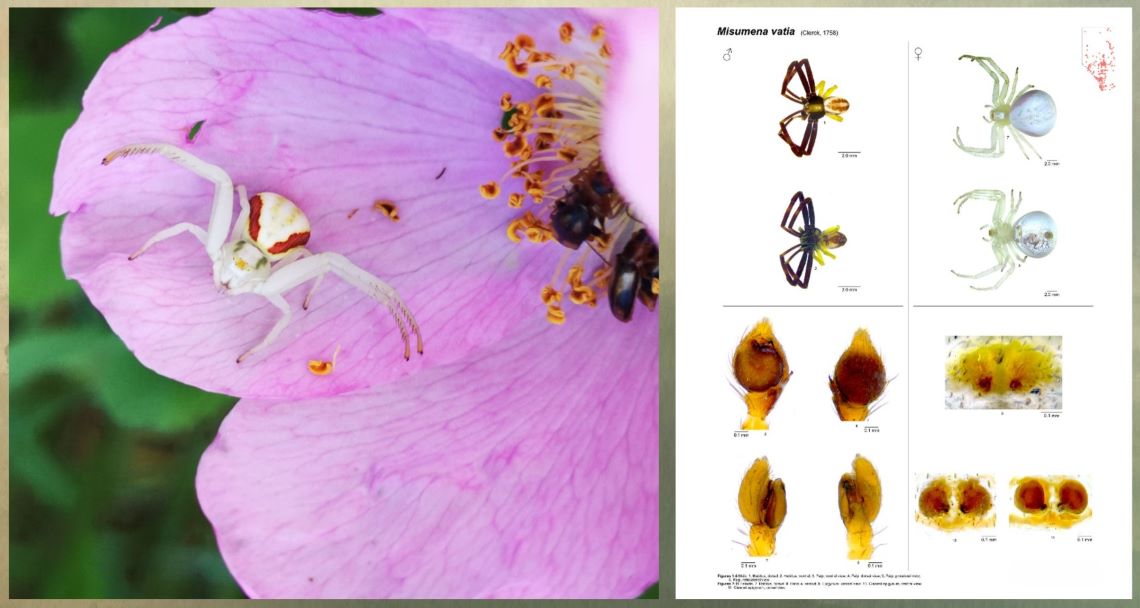

(À gauche) Une thomise variable femelle posée sur une rose sauvage de l’Alberta. (À droit) Photos d’une araignée de la même espèce illustrant différents détails d’intérêt scientifique pour la collection. (Photos : Jaime Pinzon)

L’essentiel est invisible pour les yeux

Les araignées sont des créatures passionnantes qui tiennent des rôles silencieux, mais importants dans de nombreux écosystèmes et dans notre culture. Pourtant, les gens ont généralement tendance à mal les connaître et à les craindre.

« La fascination qu’exercent les araignées sur notre société est visible partout, explique Jaime. Les araignées occupent depuis longtemps une place de premier plan dans notre existence. Une toile d’araignée peut être vue comme une métaphore des liens entre les gens, la nature et notre sentiment d’appartenance à un lieu. »

Les araignées sont profondément ancrées dans notre imaginaire collectif : on les trouve dans le folklore, où elles font l’objet de cultes et de mythes. Sans compter qu’une fête d’Halloween sans araignées serait inconcevable.

Les araignées sont des prédateurs naturels. De gauche à droite : l’argiope à bandes (Argiope trifasciata), la malmignate de l’Ouest (Latrodectus hesperus), la lycose voleuse (Arctosa raptor). (Photos : Jaime Pinzon)

Le rôle de l’araignée dans la régulation de la population

En plus de faire partie intégrante de notre culture, les araignées sont un indicateur de la santé de l’environnement. C’est un aspect qui intéresse particulièrement Jaime. « Les araignées contribuent à maintenir un équilibre essentiel dans l’écosystème – en leur qualité de prédatrices généralistes, elles régulent les populations de nombreux insectes, affirme-t-il. Si les populations d’araignées en venaient à s’effondrer, nous risquerions alors d’assister à une réaction en chaîne qui aurait des répercussions sur toute notre planète. »

Ce phénomène s’explique par la nature et l’étendue de l’influence qu’exercent les araignées sur le monde qui nous entoure :

- On estime que, collectivement, les araignées consomment chaque année de 400 à 800 millions de tonnes d’insectes, mettant discrètement en échec les espèces nuisibles à l’échelle mondiale.

- En raison de leur sensibilité à la dégradation de l’environnement, elles sont considérées comme des signes avant-coureurs naturels de l’évolution du climat, de la modification de l’habitat et de la présence d’espèces envahissantes.

- Il y a des araignées dans tous les écosystèmes terrestres de la planète, à l’exception de l’Antarctique. Il existe même une espèce qui passe presque toute sa vie sous l’eau, dans des habitats d’eau douce.

Pallier le manque de connaissances par-delà les frontières et sur plus d’un continent

À l’heure où le climat est en pleine mutation sur toute la planète et où leurs habitats rétrécissent, s’agrandissent ou connaissent d’autres modifications, les araignées savent s’adapter. Dans un climat en changement, les espèces ayant des besoins très particuliers en matière d’habitat pourraient avoir de la difficulté à s’adapter; en revanche, les espèces plus généralistes – celles qui peuvent s’épanouir dans diverses conditions, comme la plupart des araignées – pourraient tirer profit de la situation.

Pouvoir répertorier des espèces sur deux continents est l’un des points forts de la carrière de Jaime comme chercheur. Originaire de l’Amérique du Sud, il a passé près de six ans en Amazonie colombienne, où il a répertorié des espèces qui n’avaient jamais été étudiées auparavant. Aujourd’hui en Alberta, il centre ses recherches sur différents habitats que peu de spécialistes des araignées ont explorés – des forêts reculées, des dunes et même des sites industriels en cours de rétablissement après avoir subi des perturbations d’origine humaine.

Une minuscule Linyphiidae placée dans une boîte de Pétri est examinée à l’aide de pinces sous un microscope. (Photo : Jaime Pinzon)

Les araignées sous la loupe

Savoir quelles espèces vivent à quels endroits aide les scientifiques à surveiller la santé des écosystèmes et ainsi à détecter les changements qui surviennent au fil du temps. « Dans le cadre de mes recherches actuelles, je dois notamment collecter des araignées dans des tourbières, un écosystème depuis longtemps négligé dans les études d’arachnologie, souligne Jaime. Ce travail nous aide à pallier le manque de connaissances sur les espèces que l’on trouve en Alberta et sur leur répartition dans la province. »

Dans le cadre de son dernier projet, il suit de près des espèces non indigènes d’araignées pholques qui migrent vers les frontières canadiennes. « Nous ignorons pour le moment l’impact qu’auront ces migrations sur les espèces indigènes, admet-il. Mais nous avons besoin de données pour éviter que des surprises se transforment en problèmes. »

« On voit certaines espèces non indigènes d’araignées pholques établir maintenant des populations reproductrices le long de la frontière sud du Canada », explique Jaime. En parallèle, l’araignée Joro, originaire de l’est de l’Asie, se répand rapidement vers le nord dans l’est des États-Unis : « Elle commencera sans doute à faire son apparition au Canada dans les prochaines années. »

Les Linyphiidae sont devenues l’un des sujets d’étude favoris de Jaime. Ce groupe diversifié de minuscules araignées est mal connu comparativement aux autres espèces, mais leur grande sensibilité aux changements que subit l’environnement fait d’elles des alliées très précieuses pour évaluer l’impact des perturbations d’origine humaine sur un écosystème donné.

« Leur taille minuscule les rend difficiles à identifier, mais une fois que ces petites bêtes sont sous mon microscope, je suis toujours stupéfait de constater leur niveau de complexité morphologique », s’étonne Jaime.

Un collectionneur passionné

À la fin de sa journée de travail, Jaime range son microscope et quitte le labo. Il continue toutefois de vivre sa passion à la maison, où il s’occupe de plus de vingt tarentules domestiques. « J’ai un sérieux penchant pour les tarentules! Ces bibittes poilues, qui ont une longue durée de vie, font d’excellents animaux de compagnie, affirme-t-il. Bien que les tarentules soient généralement associées aux régions tropicales, il en existe six espèces au Canada. »

La collection de tarentules vivantes de Jaime à la maison est disposée en toute sécurité sur des étagères pour qu’il puisse facilement garder un œil sur chacune de ses petites bêtes de compagnie. (Photo : Jaime Pinzon)

Tisser une toile pour l’avenir

Par son savoir-faire, Jaime tisse des liens étroits entre trois éléments : l’incroyable diversité des araignées, leur rôle dans la lutte antiparasitaire et les éclairages étonnants que ces arachnides apportent à la science. « La “bibliothèque” de spécimens que nous créons est une importante dépositaire de notre biodiversité, fait remarquer Jaime. RNCan possède un programme qui vise à normaliser et à centraliser les diverses collections biologiques réparties dans les différents centres de recherche. »

Dans tous les aspects de son travail, Jaime s’emploie à bâtir un patrimoine qui aidera à former la prochaine vague de spécialistes des araignées, lui qui donne accès à sa collection personnelle, communique les résultats de ses analyses au microscope et transmet son enthousiasme aux étudiants, chercheurs et autres passionnés de la science des araignées.

Vous êtes journaliste ou enseignant et souhaitez en savoir plus au sujet de Jaime et de ses recherches? Communiquez avec nous à l’adresse suivante : sciencecommunications-communicationsscientifiques@nrcan-rncan.gc.ca

Quelques faits sur les araignées

- Il existe plus de 52 000 espèces d’araignées décrites dans le monde, dont 1 400 au Canada.

- Certaines espèces albertaines mesurent moins de 1 mm de longueur – plus ou moins la taille d’une pointe de crayon; les plus grosses mesurent deux centimètres – environ la taille d’une capsule de bouteille.

- De nombreux mâles sont beaucoup plus petits que les femelles; certains vivent même sur le corps de la femelle et se nourrissent de restes.

- À poids égal, la soie d’araignée est plus résistante que l’acier.

- Les nouveau-nés peuvent se déplacer sur de longues distances en utilisant la technique de la « montgolfière » : ils libèrent un fil de soie qui est soulevé par le vent et leur fait parcourir des kilomètres – certains ont été aperçus à partir d’avions en vol.

- La chimie de la soie est une véritable source d’inspiration, à l’origine de nouveaux équipements médicaux et de bioadhésifs légers à vocation industrielle, entre autres.